ものづくり補助金だけじゃない!事業環境の変化に負けない、最大800万円の補助金で既存事業を成長させる方法

当ページは、アフィリエイト広告を利用しています

皆さまこんにちは。

ビジネス支援行政書士 ライズ法務事務所の米山です。

当事務所では補助金申請サポートなどを主業務としており、行政書士の中でも数少ない認定支援機関として経済産業省から認定されており、加えて、元官僚(制度を作る側)の経歴持っているという、レア度と専門性の純度が極めて高い事務所となります。

設立以降多くの事業者さまからお声がけをいただき、成長する機会に恵まれております。

本当にありがたい限りでございます。

さて、

前回記事より随分間隔が空いてしまいました。

この間、何をしていたかと言いますと、Facebookの方ではちょくちょく発信しておりましたが、この度、私、

なんと日本法令様のご協力により、書籍を出版させていただきました!

(同じく行政書士である金子先生との共著になります)

おおぉ、ありがとうございます☆

そして、ありがたいことはまだあって、この書籍ですが、皆様のおかげにより、 Amazonランキングで6位、Amazon評価で4.8という非常に高い評価を頂戴しております!

顧客拡大に役立つ 士業のための補助金申請支援入門

– 2025/6/21

「士業のための」という枕詞が付いておりますが、正直、どなたに読んでいただいても参考になる一冊に仕上がったと我ながら思っておりますので、ぜひ一度手に取っていただければ幸いです☆

もちろん、引き続き補助金申請支援をメインに活動して参りますので、ご質問等ありましたらお気軽にご連絡ください。

そんなお久しぶりの今回は、ものづくり補助金にも引けを取らない補助金を紹介したいと思います。

一体どんな補助金なのか、記事を最後までご覧いただければ幸いです。

それでは具体的に見ていきましょう!

目次

1.既存事業の強化に最大800万円! 事業環境変化対応補助金の概要

さて、皆様は東京都が実施している『事業環境変化に対応した経営基盤強化事業』という補助金を耳にしたことはありますでしょうか。

実はこの補助金、ものづくり補助金に負けず劣らずの素晴らしい制度でして、足りないのは知名度くらいと言えてしまうような制度なのです。

この章では、まずは簡単に制度の特徴を紹介いたします。

1-1 事業環境変化対応補助金とは?

この補助金の名称にある「事業環境変化」という言葉ですが、これは、今まさに多くの中小企業が直面しているコロナ後の需要回復や消費者ニーズの変化への即応といった喫緊の課題に加えて、エネルギー・原材料価格の高騰や人件費の上昇といった様々な経営課題を指しています。

こうした厳しい経営環境の中で、東京都は中小企業の創意工夫を活かして既存事業を深化・発展させる取り組みを支援することで、経営基盤の強化を図ろうとしているわけです。

なお、上記でさらっと書きました既存事業の「深化・発展」というのがこの補助金の重要なテーマになりますので、これについては次章で解説いたします。

そんなこちらの補助金ですが、なんと最大800万円の支援が受けられる上に、対象となる業種も、製造業に限らず、卸売業、小売業、サービス業、飲食業など、様々な業種の中小企業が対象となっている点が魅力となっています。

しかも、補助率は、3分の2以内を基本として、賃金引上げ計画を策定・実施すれば、中小企業者は4分の3以内、小規模企業者はなんと5分の4以内まで引き上げることが可能となります。

また、助成対象期間は交付決定日から最大1年間となっており、じっくりと事業に取り組める点も魅力的ですね。

「でも、うちの会社は申請できるのかな?」

「既存事業の深化・発展って具体的に何をすればいいの?」

そんな疑問をお持ちの方も多いかと思います。

しかし、この補助金で言う「深化・発展」とは、何も難しいことではありません。次章から、具体的にどのような取り組みが対象となるのか、詳しく見ていきましょう。

2.既存事業の「深化」と「発展」で経営基盤を強化する方法

前章で触れた「深化」と「発展」という言葉。

正直なところ、「何だか抽象的でピンと来ない…」と感じた方も多いのではないでしょうか。

実は、これらは決して難しい取り組みを指しているわけではありません。

皆さまが日々の経営で考えている「もっとこうしたい」という改善や新展開のことなんです。

それでは具体的に見ていきましょう。

2-1 既存事業の「深化」とは? 具体的な取組例

既存事業の「深化」とは、簡単に言えば「今やっている事業自体の質を高める」ことです。

募集要項では以下のような取組例が挙げられています。

それではそれぞれをもう少し詳しく説明していきます。

深化の具体例

- 高性能な機器、設備の導入等による競争力強化

- 既存の商品やサービス等の品質向上

- 高効率機器、省エネ機器の導入等による生産性の向上

例えば、飲食店であれば「最新の厨房機器を導入して調理時間を短縮する」、製造業であれば「検査機器を導入して品質管理を強化する」、小売業であれば「POSシステムを刷新して在庫管理を効率化する」といった取り組みが考えられます。

つまり、今提供している商品・サービスはそのままに、その提供方法や品質を向上させる取り組みが「深化」というわけです。

2-2 既存事業の「発展」とは? 具体的な取組例

それではもう一方の、既存事業の「発展」ですが、こちらは「今やっている事業を基に、新たな展開を図る」ことを指します。

募集要項では以下のような取組例が挙げられています。

発展の具体例

- 新たな商品、サービスの開発

- 商品、サービスの新たな提供方法の導入

- 既存事業で得た知見等に基づく新たな取組

こちらは「深化」よりももう少し積極的な展開を目指すタイプと言えるでしょうか。

例えば、パン屋さんが「通販用の冷凍パンを開発する」、美容室が「訪問美容サービスを始める」、印刷会社が「デジタルコンテンツ制作に進出する」といったイメージです。

重要なのは、全く新しい事業ではなく、あくまで既存事業の延長線上にあるという点です。

今持っている技術やノウハウを活かした新展開が「発展」となります。

2-3 対象外となる取組に注意

ここで注意していただきたいのが、以下のような取組は対象外となる点です。

対象外の例

- 申請者が営んできた事業内容との関連性が薄い、又は全く無い取組

- 法令改正への対応など、義務的な取組

- 単なる老朽設備の維持更新など、競争力や生産性の向上に寄与しない取組

例えば、飲食店が突然「不動産業を始める」といった既存事業と関連性のない取組や、「古くなった冷蔵庫を同じ性能のものに買い替える」といった単純な更新は対象外となります。

また、インボイス対応のためだけのシステム導入や、法定点検のための設備更新なども該当しません。

大切なのは、経営基盤の強化につながる前向きな取組であることです。

特に「既存事業と関連性のない取組」については「発展」のところでも少し説明した通り、あくまで既存事業の延長線上にあるという点に注意してください。

「うちの計画は該当するかな?」と迷った場合は、

「この取組によって競争力が上がるか?」

「生産性が向上するか?」

という視点で考えてみると良いでしょう。

3.申請要件から助成対象経費まで~押さえるべき重要ポイント

「うちの会社も申請できるかな?」

「どんな経費が補助対象になるんだろう?」

そんな疑問をお持ちの方のために、ここでは申請要件と助成対象経費のポイントを整理していきます。

3-1 まずは申請要件の確認から

この補助金、実は売上が減少している企業や赤字の企業が主な対象となっています。

具体的には、申請受付開始日時点で以下のいずれかに該当する必要があります。

主な申請要件

- 直近決算期の売上高が、2023年の決算期以降のいずれかの決算期と比較して減少

- 直近決算期において損失を計上

- 米国関税措置による影響で、次期決算期の売上高減少を見込んでいる

「えっ、業績が悪くないと申請できないの?」と思われるかもしれませんが、これは事業環境の変化で苦境に立たされている企業を支援するという制度趣旨によるものです。

そのため、好調な事業者が更に「発展」させるべくこの補助金を活用しようとしてもそもそも対象になっていないという点は特に注意しなければならない点となります。

ただし、好調な企業であっても「米国関税措置による影響で、次期決算期の売上高減少を見込んでいる」といった逆風を受けている場合は対象になりますので、専門家と相談してみると良いでしょう。

また、企業規模についても条件があり、以下を満たす必要があります。

中小企業者の定義

- 製造業・情報通信業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下又は従業員300人以下

- 卸売業:資本金1億円以下又は従業員100人以下

- サービス業:資本金5,000万円以下又は従業員100人以下

- 小売業・飲食業:資本金5,000万円以下又は従業員50人以下

なお、都内に本店(実施場所が都内の場合は支店でも可)の登記があることも必要です。(個人事業主の場合は納税地が都内にあること)

その他、過去に本事業の交付決定を受けていないことなど、細かな要件もありますので、詳細は募集要項でご確認ください。

3-2 助成対象経費は何に使える?

この補助金の魅力は、幅広い経費が対象となる点です。

主な対象経費を見てみましょう。

主な助成対象経費

- 原材料・副資材費

試作品の材料など - 機械装置・工具器具費

新たな機械や測定器の購入・リース - 委託・外注費

試験や開発の外部委託 - 設備等導入費

設備・備品の購入と設置工事 - システム等導入費

ソフトウェアやクラウドサービスの導入 - 専門家指導費

外部専門家からの技術指導(単独申請不可) - 不動産賃借料

新たに借りる事務所・施設の賃料 - 販売促進費

Webサイト制作、印刷物、展示会出展など(上限200万円)

特に注目すべきは、販売促進費が最大200万円まで対象となる点です。

ただし、販売促進費は、あくまで新たな取組みに関する広報が対象であり、既存事業そのものの販促は対象外となりますのでご注意ください。

また、機械装置・工具器具費や設備等導入費など一部の費目では単価が税抜10万円未満のものは対象外となります。

ある程度まとまった投資が前提となっている点も押さえておきましょう。

3-3 対象外経費に要注意

せっかく申請しても、対象外経費を計上してしまうと減額や不採択の原因となります。

以下のような経費は対象外ですので、特に注意してください。

主な対象外経費

- 消費税(すべての経費で税抜価格での申請が必要)

- 人件費(直接人件費はすべて対象外)

- 汎用性の高いもの(パソコン、文書作成ソフト等)

- 中古品の購入(原則として新品のみ)

- 単なる老朽設備の更新(同等品への買い替え等)

また、支払方法にも制限があり、原則として振込払いとなります。

現金払いは税抜10万円以下の契約のみ可能となっておりますが、事務局の書類確認をスムーズに通すためには全て振込払いとするのが良いでしょう。

さらに、交付決定日から1年間という助成対象期間内に、契約・実施・支払のすべてを完了させる必要があります。(支払いも済ませておく必要がある点に注意が必要です。)

とは言え、フライングもNGです。

交付決定前に契約したものは対象外となりますので、スケジュール管理も重要ですね。

「結構細かいルールがあるな…」と感じるかもしれませんが、これらのポイントを押さえておけば、スムーズな申請が可能です。

こうした細かいルールやスケジュール管理が大変そうと感じるのであれば、専門家に依頼して、自身は事業に専念するというのも良いかと思います。

もちろん、当事務所でもご相談を承っておりますのでお気軽にご連絡ください。

4.賃金引上げ計画で助成率アップ! 最大4/5の支援を受ける方法

基本の助成率は3分の2となっていますが、実はもっとお得に活用する方法があります。

それが「賃金引上げ計画」の活用です。

この計画を策定・実施することで、助成率を大幅にアップできる可能性があるんです。

では「賃金引上げ計画」とは何なのか、を解説していこうと思います。

4-1 賃金引上げ計画とは?要件とメリット

賃金引上げ計画とは、助成事業完了後の1年間で従業員の賃金を引き上げることを約束する計画です。

具体的な要件は以下の2つです。(2つとも満たす必要があります)

賃金引上げ要件

- 給与支給総額を2%以上増加させること

- 事業所内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること

東京都では最低賃金が1,163円(2025年8月時点)ですので、1,193円以上にする必要があります。

※近々に東京都の最低賃金も引き上げられる旨の報道が出ておりますが、ここでは1,163円のままとして記載しています。

この計画を実施すると、助成率が以下のようにアップします。

助成率の変化

- 中小企業者

2/3 → 3/4(最大600万円) - 小規模企業者

2/3 → 4/5(最大640万円)

小規模企業者の定義は、製造業等で従業員20人以下、商業・サービス業で従業員5人以下となっています。

つまり、小規模な事業者ほど有利な制度設計になっているわけですね。

4-2 助成金が2回に分けて交付される仕組み

ここで非常に重要なポイントがあります。

賃金引上げ計画を選択した場合、助成金は2回に分けて交付されるということを理解しておく必要があります。

交付の流れ

- 1回目:通常の助成率(2/3)で計算した金額を交付

- 2回目:賃金引上げ達成確認後、差額分を交付

具体例で見てみましょう。

中小企業者が600万円の対象経費を申請した場合

- 600万円 × 2/3 = 400万円

- 450万円(3/4で計算)- 400万円 = 50万円

小規模企業者が600万円の対象経費を申請した場合

- 600万円 × 2/3 = 400万円

- 480万円(4/5で計算)- 400万円 = 80万円

このように、賃金引上げを達成して初めて満額が受け取れる仕組みになっています。

最初から満額もらえるわけではないので、資金繰りの観点から計画的に考える必要があると言えます。

4-3 申請時の必要書類と注意点

賃金引上げ計画を申請する場合、追加で以下の書類が必要となります。

必要書類

- 賃金引上げ計画書(指定様式)

- 賃金台帳の写し(基準日前12か月分の全従業員分)

「賃上げは考えているけど、2%増は厳しいかも、、」

「30円も上げられないかも、、」

という場合は、無理に賃金引上げ計画を選択する必要はありません。

通常の2/3の助成率は、賃上げ特例の4/5と比べると小さく感じてしまうかもしれませんが、1/2補助とかも沢山ありますので、2/3補助というのは高い補助率であると言えます。

無理に背伸びをするよりも、自社の経営状況と将来計画を踏まえて、最適な選択をすることが大切です。

5.申請スケジュールと準備のポイント

いよいよ申請に向けた具体的な準備の話です。

「いつ申請できるの?」

「何から準備すればいい?」

この章ではそんな疑問について解説していきます。

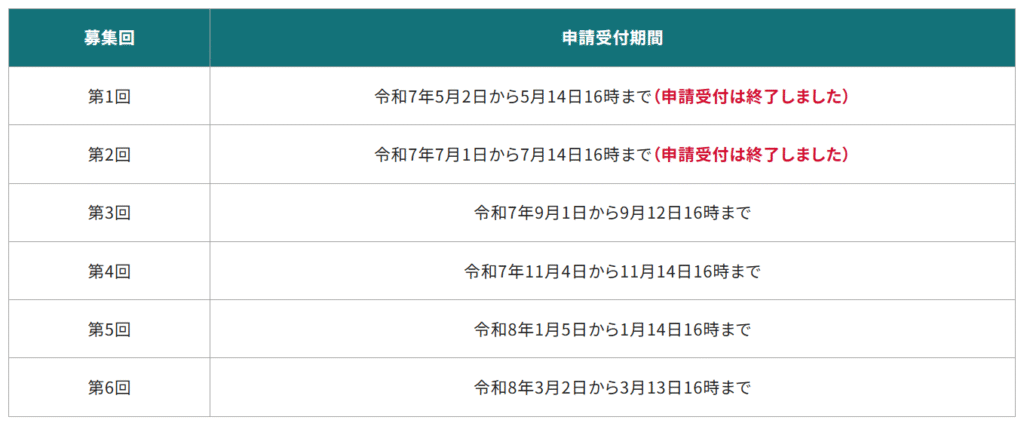

5-1 令和7年度の募集スケジュール

この補助金は、年6回の募集が予定されています。

(https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kankyo-ippan/index.html)

注目すべきは、申請期間が約2週間と短い点です。

ものづくり補助金のように締切まで1か月以上ある補助金と比べると、かなりタイトなスケジュールになっています。

また、面接審査も実施されます。書類審査を通過した方は、申請回によって異なりますが、概ね申請締切から1~2か月後に面接となります。

例えば第2回(7月申請)の場合、面接審査は9月4日~9月17日の間での実施となっています。

交付決定は面接審査から約1か月後となりますので、申請から交付決定までトータルで3か月程度かかることになります。

5-2 電子申請に必須!GビズIDの準備

この補助金は電子申請のみの受付となっており、GビズID(プライムアカウント)が必須です。

「GビズIDって何?」という方も多いかもしれませんので解説いたします。

GビズIDは、様々な行政サービスにアクセスするためのアカウント(ID)で、補助金申請では、このIDを使ってjGrants(Jグランツ)という電子申請システムにログインします。

そしてこのGビズIDにはややこしいことにいくつか種類があるのですが、取得しなければならないのは「プライムアカウント」になります。

「エントリー」や「メンバーアカウント」では申請出来ませんので注意してください。

また、法人の場合は印鑑証明書が必要となる、郵送で申請すると2週間近くかかるけど即日取得が可能な方法がある等いくつか注意点があります。

その辺りについては、GビズIDのホームページをご確認いただくか、当事務所の過去記事「GビズIDの即日取得が可能に!」もご参考にしてください。

申請締切直前になって「GビズIDがない!」と慌てないよう、今すぐ取得手続きを始めることをお勧めします。

5-3 申請時の注意点と専門家活用のすすめ

申請にあたって、特に注意すべきポイントをまとめました。

申請時の注意点

- 1事業者につき1度のみ交付決定を受けられる(不採択の場合は再申請可)

- 面接審査は代表者本人が出席(顧問やコンサルタントの同席不可)

- 必要書類はすべて電子化(PDFや画像ファイル)が必要

- 売上減少や赤字の要件を証明する決算書類が必須

このように、面接準備や書類の電子化など不慣れな作業が多いなと感じられる方も多いのではないでしょうか。

そこで重要になるのが、専門家の活用方法です。

認定支援機関である行政書士や中小企業診断士は、申請書作成のサポートはもちろん、面接対策のアドバイスも可能です。

ただし、注意していただきたいのは、行政書士以外が申請者に代わって書類を作成することは違法という点です。

コンサルタントなどに依頼する場合は、あくまで「アドバイス」に留まることを確認しましょう。

また、専門家に依頼するメリットとして、

- 採択事例を踏まえた申請書作成

- 必要書類の不備チェック

- 加点項目の効果的な活用

などがあります。

「800万円の補助金なら、専門家への報酬を払っても十分メリットがある」と考える経営者も多いようです。

もちろん、自社で申請することも可能ですが、公募要領など行政特有の言い回しで書かれている資料の読み込み、計画作成の検討、資料作成など、相応の時間と労力が発生しますので、余裕を持ったスケジュールで準備するようにしましょう。

6.まとめ

さて、いかがでしたでしょうか。

東京都の「事業環境変化に対応した経営基盤強化事業」について解説させていただきました。

改めて、この補助金のポイントを整理すると、

- 最大800万円の補助(助成率2/3、賃金引上げで最大4/5)

- 既存事業の「深化」(質の向上)と「発展」(新展開)が対象

- 売上減少や赤字決算という要件はあるものの、幅広い業種が申請可能

- 年6回の募集があり、チャンスが多い

- 販売促進費も最大200万円まで対象

となります。

確かに、売上減少など厳しい環境におかれた事業者は今が手一杯で深化や発展にまで手が回らないと思われるかもしれません。

しかし、むしろこうした厳しい環境だからこそ、補助金を活用して経営基盤を強化する絶好の機会と捉えることができます。

特に注目すべきは、この補助金が既存事業の改善・拡大を支援している点です。

全く新しい事業を始める必要はありません。

今やっている事業をより良くする、今の強みを活かして新しい展開を図る、そんな取り組みが対象となるのです。

ものづくり補助金と比較しても、製造業以外の幅広い業種が対象となっており、多くの中小企業にとって活用しやすい制度設計となっています。

次回の募集は令和7年9月です。

今から準備を始めれば、十分に間に合います。まずはGビズIDの取得から始めてみてはいかがでしょうか。

今回紹介した内容があなたのビジネスをより効率的に進める手助けになれば嬉しいです。

補助金は『募集期間』があるため、「知った時にはもう終わってた、、」ということが起こりがちです。

ぜひ当事務所では補助金に関する情報発信を行っておりますので、定期的に覗きに来ていただければ幸いです。

もちろん、当事務所でもお手伝いさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。

※民間企業など行政書士以外が申請者に代わって書類を作成することは違法です。行政書士以外の書類作成代行の広報にはお気を付けください。

今回は以上になります。

ご相談やご不明点などございましたら当事務所までご連絡ください。

各種支援制度が続々と動き始めていることから当事務所の業務状況次第ではご依頼をお受け出来ない事態も考えられます。

ご興味がありましたらお早めにご一報ください。

皆さまの持続的な事業運営を願っております。

それではまた

ブログ記事では紹介しきれていない補助金情報をFacebookで紹介していますので、ぜひお立ち寄りください☆

【事務所用FB】補助金に関する有益情報を発信(現在、原則:月、水、金に発信しています)

【個人用FB】行政書士業以外のことを発信