経営者必見!ものづくり補助金19次公募で変わる支援内容 - 申請枠の再編と補助上限額の拡大を徹底解説

当ページは、アフィリエイト広告を利用しています

皆さまこんにちは。

ビジネス支援行政書士 ライズ法務事務所の米山です。

当事務所では補助金申請サポートなどを主業務としており、行政書士の中でも数少ない認定支援機関として経済産業省から認定されており、加えて、元官僚(制度を作る側)の経歴持っているという、レア度と専門性の純度が極めて高い事務所となります。

設立以降多くの事業者さまからお声がけをいただき、成長する機会に恵まれております。

本当にありがたい限りでございます。

さて、

いよいよ『ものづくり補助金』の第19次公募回がスタートいたしました!

2025年の補助金シーズンの開幕です!

補助事業の目的など大枠の変更はありませんが、とは言え、18次公募回のものづくり補助金と19次公募回のものづくり補助金とを比較するとそれなりに変更点が見つかりました。

ということで、今回は、19次公募回のものづくり補助金の概要をメインにしつつ、18次公募回との変更にも触れながら制度概要について解説記事を書いてみました。

なお、昨年(2024年)からものづくり補助金は難度化が進んでおります。

この記事でものづくり補助金を初めて知った方も、以前から知っていた方も、どちらの方にとって有益な内容になるよう記事を仕上げましたが、もし少しでも「難しそう」だったり「大変そう(時間がかかりそう)」と感じましたら、お近くの専門家にお願いしてしまうのが良いと思います。

もちろん、当事務所でも承っております。

いずれにせよ、まずは記事を最後までご覧いただければ幸いです。

それでは具体的に見ていきましょう!

目次

1.ものづくり補助金19次公募の基本情報と申請スケジュール

2025年2月、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(通称:ものづくり補助金)の19次公募が発表されました。

ここでは、補助金の基本的な枠組みから申請期限まで、申請検討にあたって最初に押さえるべき重要事項を解説します。

と、その前に

ものづくり補助金は電子申請でしか申請が出来ません。

GビズIDを早めに取得しておくことが大切です。

1-1 補助事業の制度概要と基本的な枠組み

ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者が生産性向上に資する革新的な製品・サービス開発や海外需要開拓を行うために必要な設備投資等を支援する制度です。

ただし、単なる設備の更新ではなく、新たな付加価値の創出を目指す取り組みが求められています。

特に、ものづくり補助金では、機械装置・システム構築費(税抜50万円以上)の計上が必須要件となっています。

この要件は、設備投資を通じた具体的な生産性向上への取り組みを重視する制度設計の表れと言えます。

ここで『革新的な製品・サービス開発』について少し補足しておきます。

革新的な製品・サービス開発とは、公募要領では「顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発すること」と定義されています。

ただ、これはなにも『未発見のノーベル賞級の商品・サービスを開発せよ』と言っているわけではありません。

実は公募要領には「業界や地域において既に相当程度普及している製品・サービスは対象外である」とも記載されています。

要は、自社の強みを活かしながら、業界や地域にとって当たり前ではない商品・サービスのことを『革新的』とこの補助金では言っているわけです。

競争しないから儲かる! ニッチな新規事業の教科書 – 2024/10/11

1-2 申請スケジュールと実施期間

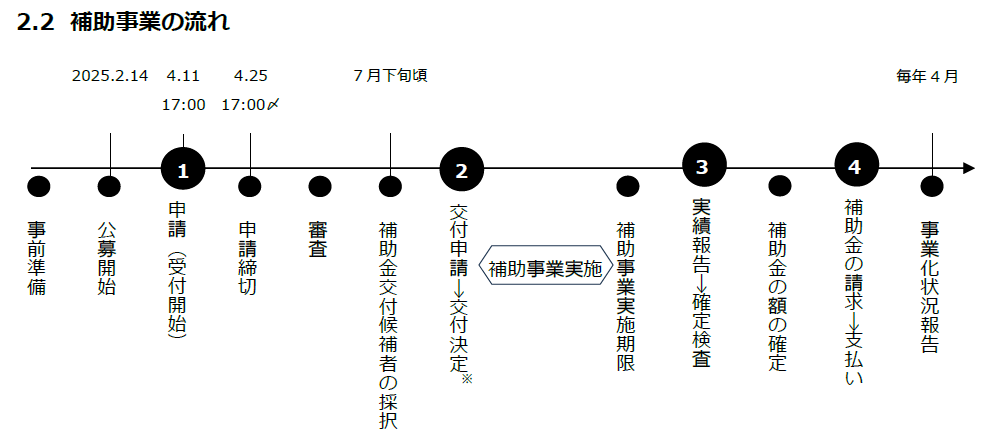

19次公募における申請受付は2025年4月11日17時から開始され、4月25日17時に締め切られます。

そして、採択発表は2025年7月下旬頃が予定されており、採択された事業者は交付決定日から10か月以内(ただし採択発表日から12か月後の日まで)に事業を完了させる必要があります。

なお、実は事業実施完了期限が18次公募と変わっています。

18次公募では、事業完了期限が具体的な日付(2024年12月10日)で設定されていましたが、19次公募では相対的(交付決定日から10か月以内)な期間設定に変更されました。

この変更により、採択時期に関わらず、各事業者が一定の事業実施期間を確保できるようになっている点はありがたい変更点になります。

とは言え、期限までに事業を完了させる必要がある点は変わりませんので、計画をしっかりと立てて取り組む必要があります。

1-3 申請における加点要素の概要

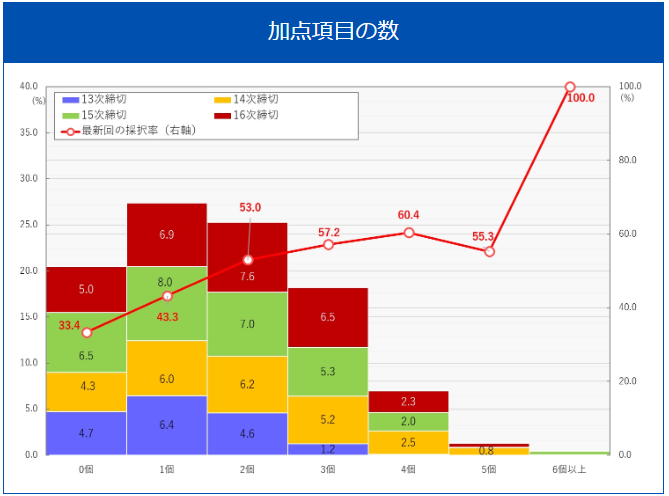

これまで、ものづくり補助金における採択審査では、申請者の取り組み状況に応じた加点制度が設けられていましたが、19次公募回においても加点制度は健在です。

この『加点』をいくつ取れているかが採択率に大きな影響を与えるため、引き続き非常に重要な項目となっています。

加点の対象となる取り組みは色々とありますが、下記はその一例です。

- 経営革新計画

申請締切日時点で有効な「経営革新計画」の承認を取得している事業者 - 事業継続力強化計画

申請締切日時点で有効な「(連携)事業継続力強化計画」を取得している事業者。 - パートナーシップ構築宣言

「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」において宣言を公表している事業者(応募締切日前日時点)。 - 賃上げ計画

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、従業員及び役員の給与支給総額の年平均成長率を4.0%以上増加、並びに事業所内最低賃金を毎年3月、地域別最低賃金より+40円以上の水準を満たす目標値を設定し、設定した目標値を交付決定までに全ての従業員又は従業員代表者、役員に対して表明している事業者。

申請する際には自社が該当する加点項目をよく確認し、必要な証明書類を準備しておきましょう。

ただし、注意すべき点として、加点項目で掲げた目標が未達成の場合、次回以降の補助金申請で減点対象となる可能性があります。

※例えば、「給与支給総額や最低賃金引上げに関する目標を設定している場合」で未達成の場合など

2.申請要件と達成すべき経営指標

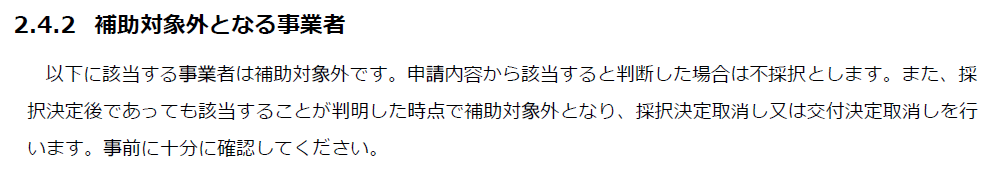

ものづくり補助金19次公募の申請を検討するにあたって、真っ先に確認すべき内容は、自身が補助対象外事業者に該当していないかどうかです。

ここでは、申請要件と、採択後に達成を求められる経営指標(すなわち、申請前後の必要要件)について解説いたします。

2-1 補助対象外事業者の要件と申請要件

ものづくり補助金19次公募と18次公募では、「補助対象外となる事業者」に変更が加えられております。

具体的には、18次公募では「当該公募の応募締切日を起点にして10ヶ月以内に、本事業の交付決定を受けた事業者」という要件でした。

一方で、19次公募では「申請締切日を起点として過去14か月以内に補助金交付候補者として採択された事業者は申請不可」という基準に変更されました。

その他として、変更点ではありませんが、引き続き対象外事業者となる要件として、

- 申請締切日を起点にして、過去3年間に2回、本補助金の交付決定を受けた事業者

- 交付決定を受けたにもかかわらず、「事業化状況・知的財産権等報告書」を未提出の事業者

など、様々な条件があります。

ご自身が補助対象外事業者に該当していないかどうかの確認は最優先事項になりますので、まずは公募要領「補助対象外となる事業者」の項目を確認することが大切です。

また、従業員21名以上の事業者には『一般事業主行動計画の公表』という要件が19次から追加されています。

こちらの要件については別に解説記事を作成しておりますのでご覧ください。

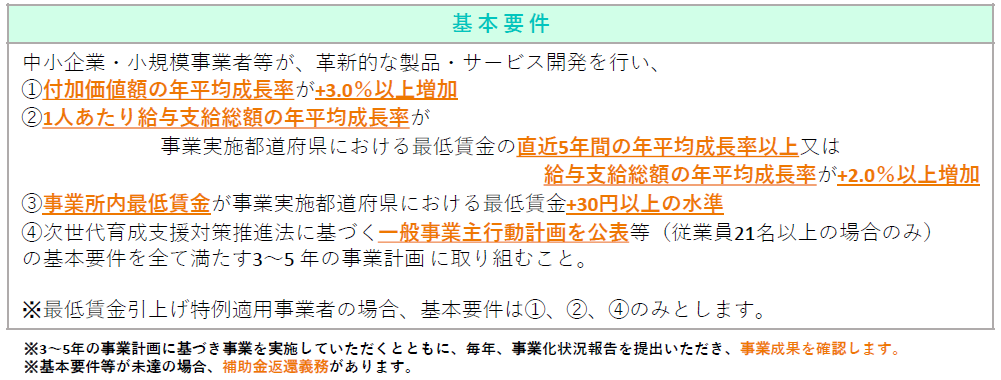

2-2 達成すべき基本要件と数値目標

補助金申請では、3~5年の事業計画を立てた上で申請を行いますが、この3~5年の事業計画期間において、『付加価値額の増加』と『給与支給総額の増加』を果たす必要があります。

それでは『付加価値額の増加』から解説していきます。

『付加価値額』についてですが、

- 営業利益

- 人件費

- 減価償却費

の3費目を合計した値をものづくり補助金では付加価値額と定義しています。

そして、この付加価値額について、年平均成長率3.0%以上の成長が求められています。

次に、事業の成長を従業員に還元すべしとして、給与支給総額の年平均成長率2.0%以上、または1人当たり給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県の最低賃金の年平均上昇率以上とすることが必要となっています。

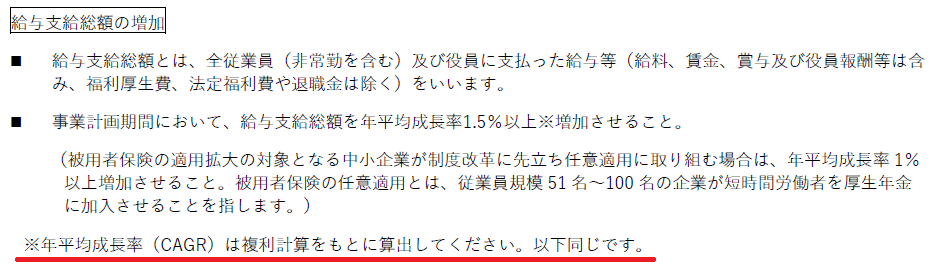

これらが未達成だった場合にどうなるかについては後述するとして、先に年平均成長率の計算に関する注意事項を記載いたします。

16次公募回までは、目標達成については事業開始年と終了年とを比べて3%増なりが達成出来ているかどうかで判定されていました。

ところが、2024年からこの計算が複利を踏まえたものとなりました。

すなわち、1年目は前年から2%増、2年目は更にそこから2%増、といった具合へと変更されたのです。

ちなみに、

18次公募要領に記載されていた「※年平均成長率(CAGR)は複利計算をもとに算出してください。」という表記が実は19次公募回では消えています。

ですが、『CAGR』自体が複利計算をすることを指していますので、依然として複利計算が必要であるという点は注意が必要です。

もし複利の計算の仕方が分かりづらい等あれば、お近くの専門家にご相談されるのがよろしいかと思います。

2-3 目標未達成時のリスクと対応

上述した達成すべき条件指標(付加価値額の増加と従業員への還元)ですが、これらは実は単なる目標ではなく、未達成の場合は補助金の返還を求められる可能性があるといったペナルティ付きの目標となっています。

ただし、未達成であれば必ず返還義務が発生するかと言えばそうではありません。

免責事由が用意されており、①付加価値額が増加していない状況で、かつ事業計画期間の過半数が営業赤字である場合、②天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、返還を求められないケースもあり得るとなっています。

なお、ここで返還を求められないケースについて少し気を付けなければならない点があります。

天災等を除く免責事由のケースを簡単にまとめると、以下を2つとも満たす場合です。

- 付加価値額が増加していない状況

- 事業計画期間の過半数が営業赤字である場合

これは、赤字で経営が苦しいのであれば無理に人件費を上げる必要はない、という措置だと読み取れますが、一方で、思い出していただきたいのが、付加価値額の中に減価償却費が含まれている点です。

すなわち、

大型の設備を入れて減価償却費が増加し、付加価値額が増加してしまうと、たとえ赤字経営だとしても、上記の免責条件の1つ目である「付加価値額が増加していない状況」をクリア出来ないため、返還事由に該当してしまいますので注意が必要です。

こうしたリスクを踏まえ、達成可能な計画の策定が極めて重要となります。

なお、再生事業者として認定された場合は、これらの目標が達成できなかった場合でも返還は求められないなど一定の配慮がなされています。

申請時には、自社の状況を踏まえた慎重な検討が必要です。

3.2つの申請枠の概要

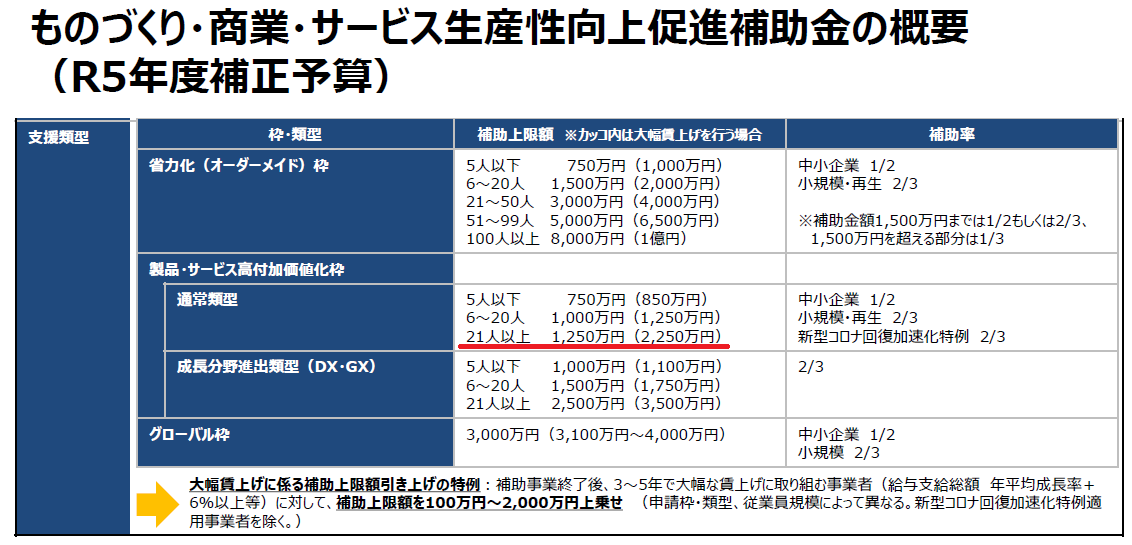

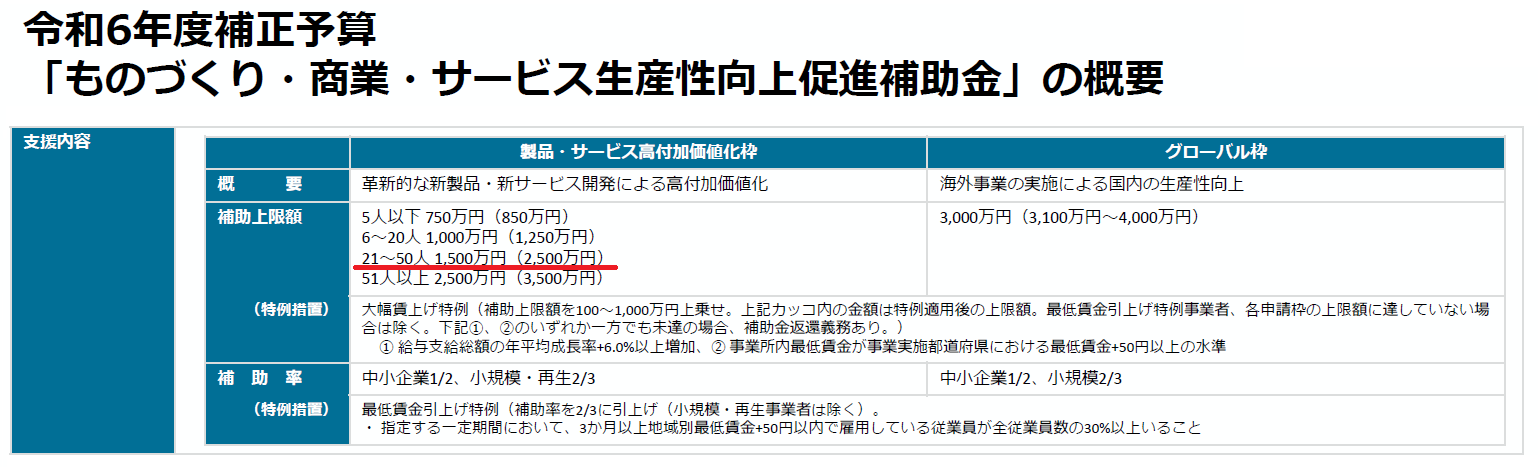

ものづくり補助金19次公募では、申請枠が従来の3枠から2枠へと整理され、「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠」となりました。

それぞれの枠には異なる特徴と要件が設定されており、事業内容や目標に応じて適切な枠を選択することが重要です。

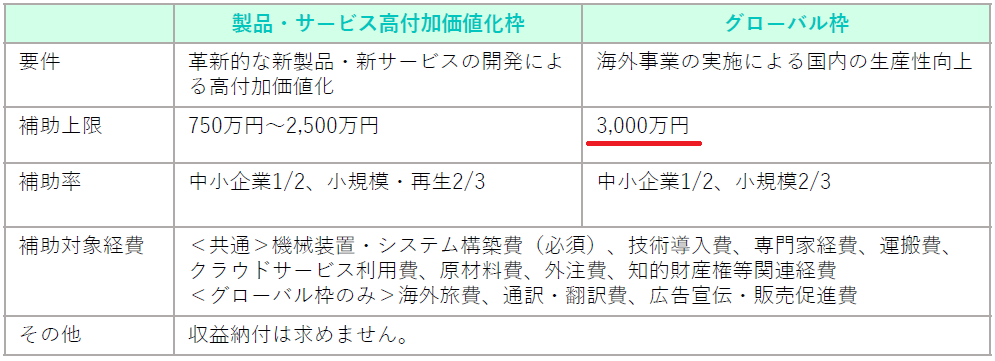

3-1 製品・サービス高付加価値化枠の特徴

製品・サービス高付加価値化枠は、革新的な新製品・新サービスの開発に取り組む事業者を支援する枠組みです。

補助事業として認められるには、顧客に新たな価値を提供することを目的とした開発が求められており、単に機械装置やシステムを導入するだけでは補助対象とはならないことは「1-1 補助事業の制度概要と基本的な枠組み」で述べたとおりです。

補助上限額は従業員規模に応じて設定されており、19次公募では、従業員が21人以上の事業者に対して大幅な拡充が行われました。

上図の通り、21~50人の場合は1,250万円から1,500万円に増額となったほか、51人以上という新たなカテゴリーが設けられました。

また、中小企業が1/2、小規模企業者・小規模事業者及び再生事業者が2/3という点は引き続き同じですが、「新型コロナ回復加速化特例」という優遇措置が無くなりました。

なお、事業実施期間は、交付決定日から10か月(ただし採択発表日から12か月後の日まで)と設定されています。

3-2 グローバル枠の特徴

グローバル枠は、海外事業を通じて国内の生産性向上を目指す事業者を支援する枠組みです。

この枠では、海外市場開拓やインバウンド対応、海外企業との共同事業など、グローバル展開に必要な設備・システム投資が幅広くサポートされるのが特徴で、製品・サービス高付加価値化枠と異なる点がいくつかありますので注意が必要です。

申請にあたっては、海外事業に関する実現可能性調査を実施し、かつ社内に海外事業の専門人材を有することまたは海外事業に関する外部専門家と連携することが求められます。

さらに、以下のグローバル要件①~④のいずれかに該当する必要があります。

- 海外への直接投資に関する事業

- 海外市場開拓(輸出)に関する事業

- インバウンド対応に関する事業

- 海外企業と共同で行う事業

補助対象経費については、機械装置・システム構築費等のほか、海外市場開拓(輸出)に関する事業の場合は特別に以下の経費も対象となります。

- 海外旅費(事業者3名まで。専門家・通訳者が同行する場合は2名まで追加可能。税抜・補助対象経費に補助率を乗じた補助金額として1人あたり50万円が上限)

- 通訳・翻訳費(税抜・補助対象経費に補助率を乗じた補助金額として30万円が上限)

- 広告宣伝・販売促進費(補助対象経費総額(税抜)の2分の1まで)

補助上限額は『一律3,000万円』と設定されており、補助率については、中小企業が1/2、小規模企業者・小規模事業者が2/3となっています。

※18次公募から変更はありません。

そして、事業実施期間も「製品・サービス高付加価値化枠」と異なります。

製品・サービス高付加価値化枠が、交付決定日から10か月(ただし採択発表日から12か月後の日まで)となっている一方で、グローバル枠では、

事業実施期間は交付決定日から12か月(ただし採択発表日から14か月後の日まで)

と設定されており、製品・サービス高付加価値化枠よりも長めに設定されています。

4.審査のポイントと申請時の留意事項

19次公募では、補助金申請から採択までのプロセスにおいて、書面審査と口頭審査という2段階の審査が実施されます。

ここでは、各審査段階における重要なポイントと、申請時の具体的な留意事項について解説します。

4-1 書面審査における重要な評価基準

書面審査では、外部有識者により「経営力」「事業性」「実現可能性」の観点から評価が行われます。

『経営力の審査』では、本事業により実現したい経営目標が具体化されているか、また、市場動向等の外部環境と自社の経営資源等の内部環境を踏まえた事業戦略が策定されているかが重要なポイントとなります。

『事業性の審査』では、提案する新製品・新サービスの市場価値や競争力が評価されます。

市場規模や動向の分析、競合製品との差別化要素、そして収益性の見通しなど、具体的な数値や根拠に基づいた内容を計画書に落とし込むことが必要となります。

『実現可能性』については、提案内容を実現するための技術力や実施体制が重点的に審査されます。

社内の技術力や人材体制、必要な資金調達の見通しなど、計画の実現性を裏付ける要素を明確に示す必要があります。

4-2 口頭審査の実施方法と準備のポイント

書面審査を通過すると口頭審査ステージに進みます。

口頭審査はオンラインで30分ほど、事業計画書の内容について、外部有識者との質疑応答が行われます。

オンラインですので、当然として、安定したインターネット環境の確保、PC内蔵または外付けのwebカメラ・マイク・スピーカーの準備が必須となります。

また、審査当日は本人確認が行われるため、顔写真付きの身分証明書を用意する必要があります。

なお、審査は申請事業者自身(法人代表者)1名が対応する必要があり、事業計画書作成支援者等の同席は認められませんので、対応者はリハーサルを行うなど前もってしっかりと準備をしておくことが大切です。

4-3 申請書作成時の重要な留意点

申請書作成にあたっては、認定経営革新等支援機関や専門家等の支援を受けることが可能です。

ただし、事業者による事業の遂行や計画達成を企図しない不適切な支援者には注意が必要です。

近年、補助金獲得のみを目的として申請支援を行うコンサルティングが増加しています。

実際のコストと乖離した高額な成功報酬を要求する、補助金申請代行を主たるサービスとする、といった事例には注意が必要です。

特に、「2-3 目標未達成時のリスクと対応」で記載した通り、計画達成のことを考慮しない支援者に依頼してしまうと、補助金返還などペナルティを負う可能性があります。

「どこに依頼すればいいか分からない」をはじめ、少しでも「難しそう」、「大変そう(時間がかかりそう)」と感じましたら当事務所までご相談いただければ幸いです。

貯金すらまともにできていませんが この先ずっとお金に困らない方法を教えてください! – 2021/9/9

5.まとめ

ものづくり補助金19次公募における制度設計としての注目点は次の通りです。

第1に、申請枠が18次公募から変更となり、「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠」の2枠に整理されました。

特に「製品・サービス高付加価値化枠」では従業員21人以上の事業者において補助上限額の引き上げが行われています。

第2に、18次から引き続きになりますが(変更点ではありませんが)、補助事業では機械装置・システム構築費(税抜50万円以上)の計上が必須(設備投資を行うことが要件)となっておりますが、単なる設備投資ではなく、新たな付加価値の創出を目指す取り組みが求められています。

第3に、事業実施期間の変更があり、18次公募では、事業完了期限が具体的な日付(2024年12月10日)で設定されていましたが、19次公募では相対的(交付決定日から10か月以内)な期間設定に変更されました。

第4に、事業効果として年平均成長率の達成が必要であり、複利で計算する必要があります。

そして、未達成の場合はペナルティを受ける可能性がある点をしっかりと認識しておきましょう。

さて、いかがでしたでしょうか。

18次公募回のものづくり補助金と19次公募回のものづくり補助金との比較も交えつつ、ものづくり補助金の制度概要を紹介させていただきました。

今回紹介した内容があなたのビジネスをより効率的に進める手助けになれば嬉しいです。

補助金は『募集期間』があるため、「知った時にはもう終わってた、、」ということが起こりがちです。

ぜひ当事務所では補助金に関する情報発信を行っておりますので、定期的に覗きに来ていただければ幸いです。

もちろん、当事務所でもお手伝いさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。

※民間企業など行政書士以外が申請者に代わって書類を作成することは違法です。行政書士以外の書類作成代行の広報にはお気を付けください。

今回は以上になります。

ご相談やご不明点などございましたら当事務所までご連絡ください。

各種支援制度が続々と動き始めていることから当事務所の業務状況次第ではご依頼をお受け出来ない事態も考えられます。

ご興味がありましたらお早めにご一報ください。

皆さまの持続的な事業運営を願っております。

それではまた

ブログ記事では紹介しきれていない補助金情報をFacebookで紹介していますので、ぜひお立ち寄りください☆

【事務所用FB】補助金に関する有益情報を発信

【個人用FB】行政書士業以外のことを発信